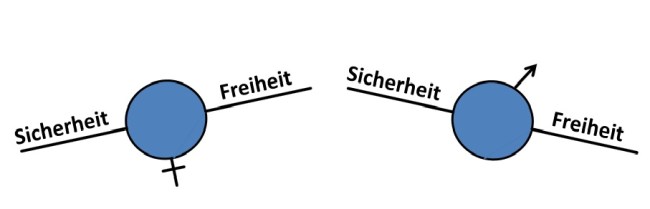

Betrachten wir einmal die patriarchale Gesellschaft aus Sicht der Kinder. In ein Rollenklischee gepresst, wachsen kleine Mädchen zu Frauen heran. Dabei prasseln Botschaften auf das kleine Mädchen ein: Sie soll immer nett und höflich zu anderen sein, und möglichst nicht wiedersprechen. Sie darf emotional sein und weinen und jederzeit ihre Hilfs- und Schutzbedürftigkeit offenbaren, indem sie in ihrer passiven Rolle bleibt. Allerdings darf sie sich nicht schmutzig machen, nicht über die Stränge schlagen und ebenso wenig mit der Faust auf den Tisch hauen oder sich gar prügeln ohne zu hören, dass sie auf diese Weise niemals eine feine Dame wird oder später nie einen Mann finden wird. Vermutlich noch folgenschwerer ist die starke Sexualisierung des weiblichen Geschlechts. Ein Mädchen lernt, dass der Wert einer Frau in vielfacher Hinsicht davon bestimmt wird für das andere Geschlecht optisch attraktiv zu sein. Infolgedessen wird dieser von Äußerlichkeiten bestimmt. So soll sie eine gute Figur, einen ansehnlichen Busen besitzen und gesundes Haar, reine Haut sowie immer lange und schöne Fingernägel haben. Sie darf nicht zu groß oder zu klein sein (man denke an Absatzschuhe) und ungeschminkt wagt sich fast keine Frau vor die Tür. Körperhaare, Pickel oder Cellulitis sind für jede Frau der reine Alptraum.

Diese geistigen Fußfesseln zementieren die Zugehörigkeit zum weiblichen Geschlecht und reduzieren sie sehr nachhaltig auf das Körperliche. „Stets Hübsch und gefällig sein“, „nicht unangenehm auffallen“ sowie „nachgeben und sich unterzuordnen“ und „stets als sexuelle Verführerinnen auftreten zu müssen“ sind die Botschaften, die sich in die Mädchenseele einbrennen. Versucht ein Mädchen aus diesem Muster auszubrechen, indem es sich seine wahren Bedürfnisse erstmalig lautstark einfordert, entstehen Schuldgefühle, auch noch Jahrzehnte später als Frau. So eifert sie dem Ideal ihrer Mutter nach in der Hoffnung so die Vaterliebe zu erkämpfen. Die Tragik besteht darin, dass im patriarchalen Wertesystem typischerweise nur Leistung und Durchsetzungsvermögen die väterliche Anerkennung finden, also Merkmale, die im Patriarchat nicht im weiblichen Rollenbild verankert sind. Infolgedessen leiden Töchter in den allermeisten Fällen darunter in ihrer Kindheit zu wenig väterliche Anerkennung und Aufmerksamkeit und schon gar nicht Liebe zu erhalten. Sie erleben einen chronischen Mangel an väterlicher Liebe, trotz aller Bemühungen ihrer Mama nachzueifern und ihr patriarchales Rollenbild zu erfüllen. Mit diesen Grundverletzungen werden sie dann in die Welt der Erwachsenen entlassen.

Der Junge hingegen lernt, dass er sich durchsetzen soll und dass er niemals aufgeben darf so wie, dass er niemals Weinen oder seine Gefühle zeigen darf: „Indianer kennen keinen Schmerz.“ und „Echte Männer weinen doch nicht!“. Insbesondere lernt er, dass er nie und nimmer so (gefühlsbetont und emphatisch) wie seine Mutter sein darf, wenn er jemals ein richtiger Mann werden will. Weil der Junge lernt, dass er viele Gefühle nicht haben darf, lernt er diese perfekt zu unterdrücken und spürt sie irgendwann nicht mehr. Er macht sich selber gefühlskalt, spätestens, wenn sich bei emotionalem Stress starke Gefühle anbahnen. Er muss andere Ausdrucksformen für seine unterdrückten Gefühle zu suchen. Meist finden sie ihr Ventil erst in körperlicher Gewalt oder im Alkoholkonsum. Fatalerweise ist männliche Gewalt unter dem Deckmäntelchen der Scheinheiligkeit sogar gesellschaftlich toleriert und wird sogar noch als besonders „männlich“ angesehen. Ich verweise auf zahllose, nicht näher genannte, kommerziell sehr erfolgreiche Actionfilme, die Gewalt glorifizieren, solang sie nur von den „Guten“ eingesetzt wird. Doch, wer oder was ist gut? Unterdrückte Gefühle enden aber auf Dauer immer in der Gewalt, gegen andere oder sich selber. Jungen erhalten also die Botschaft, dass sie nichts fühlen dürfen, dass sie sich durchsetzen müssen und dass Gewalt ein Ausdruck echter Männlichkeit ist. Auch diese Exemplare werden irgendwann in die Welt der Erwachsenen entlassen.

Menschen, die entgegen ihrer eigenen Natur in Formen gepresst werden, die in ihrer freien Entwicklung limitiert werden, erfahren Verletzungen. Es sind oft gar nicht schwere, große Verletzungen, sondern in aller Regel abertausende Kleine, die einem – jede für sich- wie eine Bagatelle vorkommen: Eine missbilligende Geste hier, ein Stirnrunzeln da, oder der nicht ganz so weise Spruch von Oma oder Opa aus dem Schaukelstuhl. Doch die Nadelstiche gehen immer an die gleichen Stellen. Steter Tropfen höhlt den Stein und die Verinnerlichung der uns zugedachten Rollen im Patriarchat wächst. Oft sind es auch nicht Taten, Worte oder Gesten, welche die Verletzungen zufügen, sondern die Taten, Worte und Gesten, die unterbleiben, oder die nur immer dem anderen Geschlecht gelten. Das ist die Tochter, die vom Vater nicht mit zum Angeln genommen wird, oder die nie gefragt wird, ob sie mal einen Nagel einschlagen darf, oder der Sohn, der die Puppe auf dem Wunschzettel nicht bekommt (weil das „nichts für Jungen ist“), oder der nicht getröstet wird, wenn er sich einmal wehgetan hat, weil ein „tapferer Indianer“ das eben aushalten muss.

Diese Verletzungen nenne ich die „Patriarchalen Grundverletzungen“. Sie sind geschlechtsspezifisch, aber beschränken beiderlei Geschlecht schwer in ihrer/seiner Entwicklung, mit unterschiedlichen Folgen bzw. Symptomen. Wir sind uns dieser Verletzungen nicht einmal bewußt, da wir dafür einen „blinden Fleck“ entwickeln. Für die uns zugefügten Grundverletzungen erhalten wir im Gegenzug geschlechtsspezifische Privilegien. Aber es sind nur scheinbare Privilegien, da sie lediglich die jeweils am anderen Geschlecht vorgenommenen Beschränkungen aufheben. Wirklich frei entwickeln könnten wir uns, wenn beide Geschlechter keine andauernden Seelenverletzungen erhielten.

Da das männliche Geschlecht durch das inoffiziell geltende Emotionsverbot in Gefühlsarmut, Alkoholkonsum und physische Gewalt ausweicht, geht von ihm eine vergleichsweise zerstörerischere Kraft aus, als vom weiblichen Geschlecht. Dazu kommen einige, diese Tendenz begünstigende Faktoren wie z.B. der größere Wuchs, stärkere Muskelkraft und das reichliche Vorhandensein von Testosteron, dem man eine Dominanz-, Aggressions- oder auch die Risikobereitschafts-steigernde Wirkung nachsagt, die bei männlichen Säugetieren evolutionsbiologisch sogar erklärbar ist.

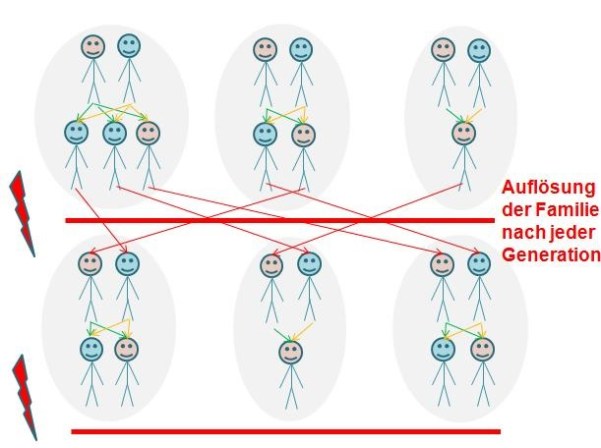

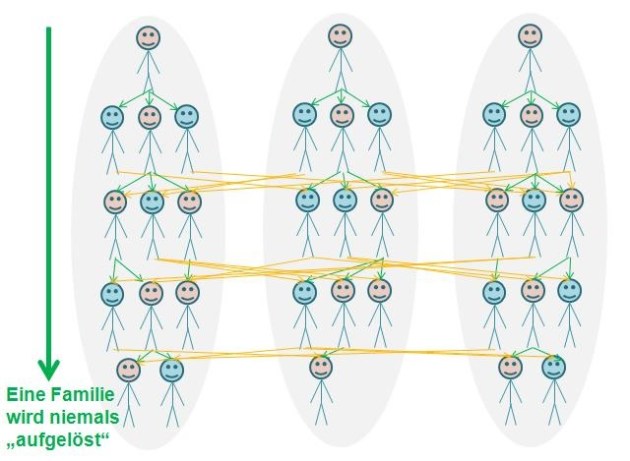

Im Patriarchat versuchen Mann und Frau jeweils Partner zu suchen, welche die jeweiligen geschlechtsspezifisch antrainierten Schwächen (= kindliche Seelenverletzungen) bestmöglich kompensieren. Wir versuchen unsere fehlenden Kompetenzen über den Partner in unser Paarsystem hereinzuholen, anstatt beim Partner zu schauen, ob gemeinsame Interessen, gemeinsame Werte oder gleichartige Familientraditionen bestehen, die das Fundament echter Freundschaften sein könnten. Nicht selten sucht sich die gefühlvolle, betont weibliche Frau den brutalen Supermacho, der das auslebt, was sie nie durfte: Egoistisch sein, sich durchsetzen, immer die Kontrolle behalten. Unter diesen Eigenschaften leidet sie zwar in der Beziehung und nicht selten beginnt sie ihren Partner dafür sogar dafür zu hassen, aber sie gerät dennoch immer wieder an Männer dieses Typs, weil ihr dieser Anteil an sich selber gewissermaßen „amputiert“ wurde und sie sich durch ihren Partner wieder zu vervollständigen sucht.

Umgekehrt sucht sich der Supermacho aus den gleichen Gründen das liebevolle, emotionale und fürsorgliche Frauchen, das ihn zudem noch so wunderbar an seine eigene Mutter erinnert. Solche Gegensätze ziehen sich zwar an, kommen aber meistens auf Dauer nicht gut miteinander aus, worin ein Grund für das häufige Scheitern patriarchaler Beziehungen liegt. Obwohl die Kompetenzen des Partners, die einem selber fehlen, eine große Anziehungskraft ausüben, löst aber die Tatsache, dass dem Partner bestimmte Kompetenzen vollkommen Fehlen gleichzeitig eine unterschwellige Geringschätzung oder sogar Verachtung aus. In dieser Gefühlsmischung nehmen sich die Geschlechter im Patriarchat stereotypisch gegenseitig wahr.

Durch das „Hereinholen“ der Kompetenzen des Partners wird das Wachstum der eigenen Kompetenz in dem fehlenden Bereich behindert bzw. sogar vollkommen unterbunden, dabei würde gerade hierin die Chance auf Ausheilung der Verletzung bestehen. Die Ausheilung unserer Verletzungen durch das Erschließen eigener alternativer Handlungsmuster würde diese Abhängigkeiten von der Kompetenz anderer eliminieren und uns frei und unabhängig und somit beziehungsfähiger machen.

Sowohl die weibliche, als auch die männliche Grundverletzung des Patriarchats zehren bei beiden Geschlechtern erheblich den Selbstwert auf, da uns ein innerer Teil von uns selbst als „nicht richtig“ erscheint. Diesen Teil mussten wir lernen zu verleugnen. Sehr oft (aber nicht generell) ist der verleugnete Anteil genau der, den wir vom jeweils gegengeschlechtlichen Elternteil in uns tragen. Unsere elterlichen Botschaften tragen wir stets in uns. Zwar verkomplizieren Loyalitätskonflikte gegenüber den Elternteilen und daraus resultierende Loyalitätsentscheidungen sowie genetische Prädispositionen die Vorhersage, welche Anteile unserer Eltern tatsächlich auch in unserer Persönlichkeit durchschlagen, doch sind wir alle dem psychosozialen Druck des patriarchalen Systems ausgesetzt. Wenn ein Mädchen zur Frau wird, orientiert sie sich an der Mutter, wird ein Junge zum Mann, muss er sich am Vater orientieren. Dabei wird der gegengeschlechtliche Anteil innerlich abgespalten. Und wir kennen sie alle, die Gruppen von Männern, die nicht nur in der Kneipe sexistische Sprüche über Frauen klopfen, oder auch die „Weiberabende“, an denen Frauen über die stereotypischen Charakterschwächen der Männer herziehen…

Fortsetzung folgt…

Herzlichst,

Euer Anatol

(c) all rights reserved by Robert Anatol Stein, 2013